相続税とは、相続財産を受け取った際にかかる税金のことをいいます。相続が発生した場合に必ず発生するわけではなく、法的に定められている基礎控除額を超過した際に課せられますので、基礎控除額未満の場合は、相続税申告をする必要はありません。

なお、基礎控除額は下記の計算式にあてはめると算出できます。

以上を踏まえて、遺言書を活用した相続税対策の例をご紹介いたします。

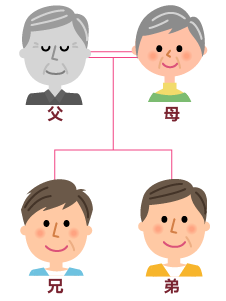

二次相続まで考慮した対策を行う

【一次相続】父が逝去

- 法定相続人→母・長男・次男

- 相続財産→不動産4,000万、預貯金3,000万円→遺産総額7,000万円 ※不動産は売却

- 遺産の法定相続分→母(配偶者)は総額の1/2にあたる3,500万円、残りを兄弟2名で均等分配

- 基礎控除額→3,000万円+600万円×3=4,800万円を遺産総額7,000万円から引いた差額2,200万円が課税対象

【二次相続】父の死後に母も逝去

- 法定相続人→長男・次男

- 相続財産(母)→2,000万円+3,500万円(一次相続)=5,500万円

- 遺産の法的相続分→兄・弟ともに総額の1/2

- 兄弟の基礎控除額→3,000万円+600万円×2=4,200万円を遺産総額5,500万円から引いた差額1,300万円が課税対象

このように、一次相続で配偶者の法定相続分をそのまま取得していた場合、二次相続で子どもが受け取る財産が多くなるケースがあります。この場合、一次相続と二次相続ともに相続税の対象となり、相続税を納めなくてはなりません。

一次相続が発生する前に遺言書を作成しておけば、配偶者が相続する財産を調整し、二次相続で相続税を納めなくても済むようにできる場合もあります。

遺言書で相続税対策

上記のケースの一次相続で遺言書を活用し、生前対策をした場合、どのような相続になるのかを説明いたします。

【一次相続】

母の相続分を配偶者の法定相続分ではなく、2,000万円を渡すと遺言書に残す。

【二次相続】

母の財産2,000万円と一次相続で取得した2,000万円を受け取ることになるため、遺産総額は4,000万円となり、相続税は発生しない。

このように、二次相続まで考えた遺言書を残しておけば、ご自身の財産の相続割合についての希望を叶えられ、家族に多くの財産を渡すことができる可能性があります。