期限のある相続税申告 申告が必要な場合とは?

2015年度、税改正の影響により基礎控除額がさがりました。その影響により、一般的な家庭にも相続税申告の対象者に該当する場合が高くなりました。また、相続手続きをする中で、税申告が必要になると気づく場合がある為注意が必要です。

相続税申告の対象になる場合の事例

- 亡くなった方が不動産を複数所有している場合

- 金融機関の通帳がいくつもある場合

- 数年前に遺産承継を受けていた場合

- 退職金を受け取って間もなく亡くなった場合 など

申告が必要だと知らなかった場合であっても、相続税申告をしなければ更なる税金が課せられることになります。

相続税申告の申告期限は、 被相続人が亡くなった日(相続開始日)を知った日から、10か月以内になります。

基礎控除額を超えた分だけ相続税の対象になるので、対象になるのかどうかの有無や、基礎控除額を差し引いた金額を正確に把握しなければなりません。

そもそも相続税って何?

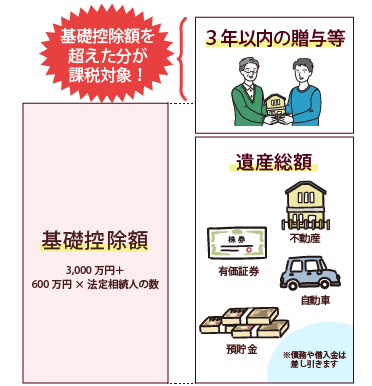

相続税とは、相続や遺贈により財産を承継した場合に課せられる税金です。財産の総額から基礎控除額を差し引いた分が対象になる為、財産の金額や相続人の人数によっても基礎控除額の金額が異なってきます。

参考:相続税の計算式

- 相続財産-非課税財産=遺産総額

- 遺産総額-(債務+葬式にかかった費用)+生前贈与(過去3年分の贈与が対象)=課税価格

- 課税価格-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額

例 相続財産5000万円、債務500万円、生前贈与なし、法定相続人が2名

- 5000万-0(非課税財産なし)=5000万(遺産総額)

- 5000万-500万=4500万(課税価格)

- 4500万-(3000万+600万×2人)=300万円(課税対象額)

相続税の申告は自ら計算して税務署に申告するお手続きになります。市区町村の役所から通知が来るものではありませんのでご注意を!

ご相談は完全に無料!

お気軽にご相談ください!

煩雑な相続税申告のお手続き

相続税申告をするためには、申告書と呼ばれる税額を記載した書類に、根拠資料を一緒に添付する必要があります。税務に関する知識も必要になってくるため、1人でお手続きをすると途中で挫折したり、期限に間に合わないこともございます。

下記に皆さんがお困りのポイントをご紹介いたします。

ポイント(1) 納税金額を正確に把握できず、余分な税金を納めてしまう場合がございます。

相続税は相続財産を調査後計算をすることになりますが、特例や控除を用いることにより、全額を払う必要のない場合がございます。しかし、その要件に適合するのか否か、どのような内容なのか理解するには専門知識が必要になってきます。

特例や控除を用いることなく相続税申告をすることは可能ですが、余分な納税にもなるため、控除等を適用することをお勧めします。仮に、余分に税金を納めた場合はご自身で還付請求をしなければ返金されないため、注意が必要です。専門家に依頼した結果、納税額をおさえられたというケースもあるため、ご自身でのお手続きが難しい場合は近くの専門家に相談するのも一つの方法です。

ポイント(2) 必要書類について何が必要なのか、どのように請求するのかわからない

相続税申告の際には、一般の相続手続に加えて提出する書類が多く、申告書以外にも根拠資料という添付物が必要になります。戸籍謄本や、不動産に関する証明書、金融機関に関する証明書など、請求するにも必要な書類などが存在するため準備を正確にしなければなりません。少しでも書類に不備があると、正しい納税額が計算できずに、不都合が生じることになります。

ポイント(3) 書類は揃えられたが、財産額を算出する方法がわからない

相続財産に対する相続税の算出には定められた条件の下で行わなければなりません。土地に関しては、さらに複雑な計算方法になることから、正しい金額を算出するためにも計算する際には厳しくチェックすることが必要です。計算を誤ったことにより、還付請求や逆に追加徴税が必要になってくることもございます。

ご相談は完全に無料!

お気軽にご相談ください!

相続税申告の流れ

相続税申告には、添付書類の請求や遺産分割協議を経ている必要がございます。そのため、全体の流れを俯瞰的に知っておくことで、スムーズに進めることが可能になります。

相続の開始

被相続人のご逝去日(死亡日)

遺言の有無を確認

※遺言がある場合は直接手続きが可能

相続人調査

- 相続関係説明図の作成

相続財産調査(不動産、預貯金、株式や有価証券等)

- 財産目録の作成

相続方法の検討 3か月以内

- 相続放棄する場合には、相続開始日から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。

遺産分割協議書の作成

申告書の作成・調印

相続税の申告・納税 10か月以内

※相続税の申告に関しては、提携先の税理士がご対応いたします。